道路の拡幅に伴い、長年たっていた自転車店の店舗を解体、奥にあった住まいをリフォームしました。

住まいの方も、一部道路にかかるので建替えも検討されましたが、しっかりとした骨組みの木造家屋で築30年しかたっていないので、びくともしていません。それになんと言っても、思い出がいっぱい詰まった家ですから、再利用できるものなら使いたいというご希望でした。

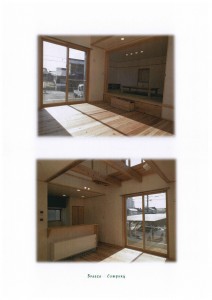

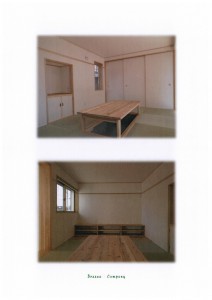

玄関の位置を移動し、狭かった水回りは少しだけ増築しました。あとは、客間として使っていた部屋を居間に使ったり、洗濯干し場をつくったりと、使い勝手を考慮して改修しました。2階にも4室ある大きな家ですが、今は一人住まい。それでも娘さんがお孫さんを連れて泊られることもあるし、将来住んでくれるかも知れないので、キッチリ直したいとのお申し出もあり、内外とも全面改修となりました。

荷物もたくさんあるのであまり写真は撮っていませんが、少しだけご紹介します。

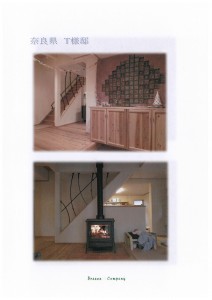

新しくなった玄関。

以前は店の奥にあって、家の割にずいぶんと狭かったので、この機会に広くしました。

いいものを使ってほしいとの要望もあり、床材を何にするか悩みましたが、昔からよく使われていた松のフローリングを使いました。それに合わせて、框・式台も無垢材でそろえました。

最近ではなかなか手に入りにくい材料ですが、あちこち探して手配しました。ハードクリアオイルを塗り込むと、木目がたって美しくなりました。使い込むうちに、松自信が持つ油で、なんとも言えない深みのある通夜が出てくることでしょう。

ちなみに、壁は織物クロスを張っていますが、これかなり上等です。

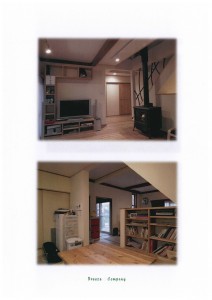

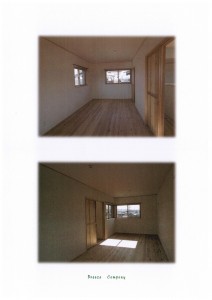

2階はほとんどさわらなかったのですが、左手に見える窓を大きくし、物干しバルコニーをつくりました。

カーテン・壁紙・じゅうたんも、かなりいいものを選んでいただきました。

ウチはよく織物クロスを使いますが、あまり上等のものではなく、シンプルでリーズナブルなものがほとんどです。たまに高級品を使ってみると、やっぱり違うな~と感じました。

大規模な改修だったので、お客様はしばらく仮住まいをしていただいていました。本日大安吉日でお引越です。

この後、流しそうめんをしている傍らで、引越作業ということになりそうです。

ところで、このお家30年前に建てられたのですが、たまたま今回現場に入ってもらおうと声をかけた大工さん本人が、20代の時に建てた家だったのです。私はこの仕事をして23年目ですから、そのことは知りませんでしたが、”縁”があったのでしょうね。お客様もたいそう喜んでくださいました。お客様自身が長年商売をしておられたので、地元の業者さんもお知り合いが多く、当社の協力業者さんもみんな顔見知りでした。現場はいつも和やかで、楽しく仕事をさせていただきました。

こういう地域密着の仕事をしていると、一つの現場が地域を活気づけているような気さえします。大げさに言えば、現場がまちおこし事業のようなものです。当社の掲げる理想にかなった仕事だなとつくずく感じます。