健康・自然・家づくり「そよかぜの家ダイアリー」

太陽光発電だけじゃない

太陽光発電について人気が沸騰していますが、太陽熱利用のシステムもあり、実はエコポイントの対象にもなっています。

そもそも、太陽光発電よりも、太陽熱を利用した温水システムの方がむしろエコであるという考え方もあるくらいです。

従来から太陽熱温水器を訪問販売で取り付けている業者はいましたが、漏水などの故障が多く、10年ほどで使えなくなってしまうことが多かったようです。実際に私も、何回も太陽熱温水器をはずしてほしいという依頼を受けています。

一方で、最新式の太陽熱利用システムがこのほど開発されました。

大阪ガスから発表された太陽熱利用ガス温水暖房システムです。

ガス代を20%節約できると言いますが、値段もそこそこしますね。

ちょっと注目の商品です。

初冷房

このところの暑さはまるで夏のようです。

ゴールデンウィーク中も相当暑かったので、半袖でも大丈夫でしたね。

昨日は午後から事務所で打合せがあり、狭い事務所に5人も入っていたので、冷房をかけました。

ついこの間まで暖房をしていたのに、中間が飛んでしまった感じです。

ごろんぼのカビ

「ごろんぼ」という言葉は何度かご紹介していますが、松の丸太を使った梁のことです。

松といえばすべり止めのロジンなどにも加工されるマツヤニを思い浮かべます(私だけか?)

このヤニが松の強さのもとといわれています。油分が多いので、とても粘り強く、重い荷重にも耐えることができます。

松に限らず、木材は山の斜面に生えていますので、当然株(地面に近い部分)の方で曲って上に向かって伸びます。

この曲った木を人の体にたとえて、外側(斜面の下向き)を背、内側(斜面の上向き)を腹(ハラ)といいます。小屋張りなどに用いられるときは、背を上に向けると、人がお馬さんの格好をして背中に子供を乗せているのと同じで、少々重いものを載せても踏ん張ることができます。これが反対向きだと辛抱できないですよね。(あえてこう用いることもありますが今日は省略します)

私は、この強さを生かして、小屋組以外のところにもよく用います。曲った感じがデザイン的にも面白いので、化粧で使うことも良くやります。

さて、この「ごろんぼ」は前述のようにとても油分が多いため、乾燥させるのに時間がかかります。乾燥機などに入れても芯まで乾燥させることは今の技術ではできません。

また、切る時期にもよりますが、鉄砲虫が入ることも良くあります。

今回使った材料は、ムシは入っておらず、とても素直な良い材でしたが、とても油分が多く、加工するとすぐ表面にヤニが吹いてくるほどです。棟上げの後、雨が続いたこともあり、結構カビがついてしまいました。

ごろんぼにカビがつくのはよくあることで、工事中にだんだんと消えて行ってくれることが多いのですが、今回はなかなか消えてくれません。いよいよ仕上げの工程に入るので、その前にカビ取りをすることにしました。

カビとりは、アルカリの薬剤を用いてカビ菌を殺し、その後中和して完了です。

ベテランの洗屋(あらいや)さんにお願いしましたので、材を必要以上に傷めることなく、カビを落とすことができました。

出来上がりの写真は、また今度ご紹介します。

マックコーヒーのふた

たびたびこのブログにもマクドナルドが登場しますが、私は子供のころからマクドが大好きで、今でもドライブスルーをよく利用します。たいがいは移動中に昼食をすませるために利用するのですが、最近は24時間営業の店が増え、朝も利用しやすくなりました。

実はマクドナルドのホットコーヒーは、結構おいしいんです。朝ご飯に利用するときはたいていホットコーヒーを頼みます。

このコーヒーの蓋、おかしな形をしています。いつもは気にもせずに、蓋をはずして飲んでいるのですが、運転しながらだとこぼさないように気をつけないといけません。なみなみと注がれた状態では、揺れるとこぼれるので、少しさめてから、蓋をあけ、7分目くらいまで一気に飲むようにしていました。

ところが、蓋をよく見ると、上の方にストローを差し込むような穴まで開いています。ひょっとしてここから飲むんじゃないだろうかと思い、蓋をもちあげるとピッたっと納まるようにまたうまいことなていて、ちょうど良い飲み口が出来上がりました。

しかし、これを飲もうと思うと、傾けたときに蓋の隙間から洩れるのではないかとどうしても思っていしまいます。洩れたら服はシミになるし熱いし大変です。どう見てもこぼれそうです。でもどうやらそうするしかないように思えてきて、勇気を出して飲んでみなした。

すると、大丈夫じゃないですか。

恥ずかしながら、初めて蓋の上からコーヒーを飲むことができました。

みんな知ってるのかな??

エコポイント住宅証明書

先日来申請していた、「エコポイント対象住宅証明書」が届きました。

当社独自の仕様を用いての申請だったので、いわゆる仕様規定(断熱材の厚み・種類で認定をとる)のではなく、Q値μ値を計算して申請しました。

事前に、長期優良住宅の申請に向けてCADのバージョンアップをして、温熱環境計算に対応する準備をしていたのですが、いざ実際の物件についてプログラムを走らせると、使いにくことがたくさんあり、福井コンピューターの担当者に方にも何度も問い合わせての計算となりました。

以前にご紹介した遮熱シートでの申請を試みましたが、残念ながら、現在のところ断熱材でないとダメという判断を受け、これについては断熱性を評価しませんでした。今回の場合は、もともと壁にはウレタンを使用していたので、それほど大きな変更もなく、認定基準を満たすことができました。

それにしても、申請をする私も、認定をする機関も、CADのメーカーも、誰にとってもはじまったばかり制度ですから、何かにつけてそれぞれの立場で「確認します」ということが多く、とても時間がかかってしまいました。

それでも今回の申請で、だいたいのやり方がシミュレーションできたので、次からはスムーズにいくことでしょう。

別件で長期優良住宅の認定申請を提出しましたが、今回と同じ計算方法・同じの添付書類をつけたので、見る側もスムーズだと思います。

さて、エコポイント対象住宅証明書が届いたものの、実際にエコポイントを申請するのはまだ先です。

住宅が完成してから、工事証明書・確認済証・検査済証などを添付して、お客様が申請されることになります。

ほかにも、当社でとりつけるエアコンにエコポイントがつきますので、9000P×2台分=18,000ポイントゲットです。

かなりお得な感じですね。

築60年の土蔵を解体

ご覧の写真は、”蔵”の解体の様子です。いわゆる本蔵ではありませんんが、それでもしっかり土は塗ってありました。

昔なら、土も新しいものと混ぜてもう一度使うのでしょうが、今回は処分しました。それでも、写真でも見えている小屋梁は再利用することにしました。

新しい建物にも、化粧針として使います。

60年経った今でも、少しも傷んだ様子はありませんので、そのままの木肌を見せて使います。

これは何でしょう?

実は、解体した建物に使われていた込栓です。樫の木でつくられていますが、先の方は壁土の中に埋まっていたので汚れていますが、木に刺さっていた部分は、つくったときのままです。

あまりにきれいだったので、記念にとっておきました。

商工会連合会の会報に

今般発行された京都府商工会連合会の会報に、「知恵の経営」の認証を受けた企業として紹介されました。

さっそく知り合いから見たでという電話もいただきました。

けれどもこの冊子、一般の消費者の手元にはあまり届かないでしょうから、あまり営業上のプラスにはならないでしょうね。

これとは別に、さる25日に、京都府が主催する「知恵の経営」認証企業が参加する、報告・交流会というのが催されたのですが、年度末ということもあり、参加することができませんでした。これまた営業につながらないですね。

それでも、京都府の認証を受けているということは、新規で仕事を依頼しようかというお客さまにとっては安心材料の一つであり、記事にも書いてあります通り、苦労して申請した甲斐はあったとは思います。

ちなみに、この冊子をたくさんいただきましたので、読みたいという方はご一報ください。

エコポイント住宅と遮熱シート

先だって遮熱シートを使った物件でエコポイント住宅の申請をしたのですが、どうやら遮熱シートの取り扱いが難しいようです。

予想していた通りですが、残念です。断熱材でないのでダメということのようです。

メーカーの評価値は輸入品なので信頼できないということもあるとのこと。

まあ、壁やサッシなどの断熱性が高いので、天井にグラスウールを少し入れれば基準値はクリアできるので、今回はそのような対応をしようと思います。それにしても、ウチの仕様より性能が低いはずのものがウチより高く評価されていることは釈然としません。

少し期待していただけに・・・

ところで、当社のようにこだわりをもった断熱・気密の工法をとるところは多くありません。一般の分譲住宅などエコポイント対応をうたっているところの方法をご紹介しましょう。

多くの場合グラスウール100mmを使っています。

この場合、わずか105mmあるいは120mmの空間に100mmのグラスウールが詰め込まれることになります。

今から10年ほど前は、住宅金融公庫が高耐久仕様の住宅について割増融資をする制度を導入し、その高耐久仕様のなかに、新省エネルギー基準が盛り込まれました。そして、高気密・高断熱化によって、住宅の省エネ化を図ろうというのが政府のもくろみでした。しかしそこには落とし穴がありました。断熱材を壁圧いっぱいに充填し結露対策を怠っていたことと、換気計画を伴っていなかったことです。その結果シックハウスが顕在化することになりました。

その後、シックハウスを防ぐために法改正が行われ、使用する建材に対する規制と共に24時間機械による換気が義務付けられました。

それから数年たった今、”高気密”という言葉に対するアレルギー的な反応は根強く、ついに気密性を求められなくなりました。「自然素材だから換気なんて必要ない」「魔法の壁材を使うから有害物質は分解できます」などということを言って、消費者を洗脳するような方もおられます。

「エコポイント住宅だから」、「長期優良住宅だから」大丈夫と思っていませんか?もっと多くの方に気密性能・結露対策の重要性を知ってもらいたい。

詳しく知りたい方は当社の尖山ショールームへおいでください。健康住宅についてじっくりご説明します。

気密測定

北白川の現場で気密測定を行いました。

よく、最近の家は気密性が高くなったために機械による換気が必要になったんだという意味のことをおっしゃる方がおられますが、少しポイントがずれています。

そもそも、戦前くらいまでの日本(京都近辺)の家は、吉田兼好よろしく”夏をもって旨とすべし”として建ててこられました。

私が幼いころ住んでいた家も、夏はというと、南北面の建具はほとんど解放され、家の内部の間仕切りも取り外されまたは葦戸に取り換えられて、蚊帳をつって寝ていたものです。

でも冬は、火鉢が常に置かれていて、練炭や豆炭が点いていましたが、これでも一酸化炭素中毒にはなりませんでした。部屋を暖めるという感覚がなく、火にあたって暖をとるという感じでした。

さらに、季節の変わり目には畳をあげて大掃除をし、床下の湿気を開放していました。

そんな暮らしをしていたなら、計画換気は必要ないでしょうが、昨今の住宅の間取りや冷暖房で部屋を暖めるという生活様式では、ちょっと具合が悪いのです。十数年前から出てきたシックハウスは、建材などから出る有害物質が原因というだけではなく、換気不足とそれによる結露が一因であることは明らかです。

そんなことは百も承知のはずなのに、のど元過ぎれば熱さを忘れるというのか、ここ数年住宅業界において換気についての意識が薄れてきています。同時に気密に関しては触れないでおこうというような感じさえします。

多くのメーカーの換気システムは第三種換気といわれる方式ですので、ある程度の気密性能がなければ、計画換気として成り立たないのです。つまり、高い気密性は必要不可欠です。

まあ、換気の話をしだすと長くなるので、このくらいでやめときます。

興味のある方は、「換気って深いんだぁ~」という小冊子を差し上げますので、メールください。

というわけで、当社では高い気密性能を確実にするため、全棟で気密測定を行っています。

ご覧のような大きなファンとコンピュータを接続し、圧力の変化を測定することで、隙間相当面積を推測します。

今回の結果はc=0.6cm2/m2

まずまずの数字です。

模型写真

こちらは今度宇治田原町で建てる物件の模型です。

写真でご紹介します。

60坪近くある大きなお家です。50分の1だと結構な大きさです。

土地柄、オーソドックスな外観を求められました。

庭で撮影したので、実際の日の当たり具合がよくわかります。

屋根をとりはずしたところ。まん中に大きな吹抜けがあり、そこに面して階段があります。この辺はそよかぜの家が得意なところ。

大きな吹抜けがあっても、水平剛性もきちんと検討しますので、長期優良住宅にも適合します。

分解模型をつくると、2階と1階の壁の位置の整合性もよくわかります。

さらに2階をはずしたところ。大きなLDKですが、階段室の北側は採光があまり取れていません。

お客様のご希望によってこのような形になりましたが、図面の段階でも再三説明はしていましたが、これでさらに念押しです。

なるべく間仕切りを減らすご提案をしたのですが、決めるのはあくまでお客様です。だからこそ、模型などで確認していただくことが重要です。

薪ストーブでローストビーフ

先週末の薪ストーブイベントに合わせ、ご近所の方と一緒にピザパーティーを開きました。

あいにく私は参加できず、妻がストーブの操作をしたのですが、たいそうおいしくできたそうです。

私は、今回はさらにグレードアップして、ローストビーフに挑戦しました。

ローストビーフは、キャンプやバーベキューのときに何度かつくったことがありましたが、いつもの大きなダッチオーブンだと、ストーブの中に入れるのが大変なので、ロッジのサービングポットという小さなものを使いました。

お肉は1kgの塊を3分の1位切り落としてちょうど入りました。

ストーブに入れおよそ30分で出来上がり。上々の出来でした。

ちょっと失敗だったのは、ダッチオーブンの上に火を置かなかったので、火の通りが若干わるく、時間がかかってしまいました。

次はもっと上手にできるでしょう。

今シーズン最後か!薪ストーブを体験しよう!!ピザ・焼き芋・・・

ずいぶん暖かくなってしまいました。

本来ならば暖かいのはうれしいのですが、薪ストーブクッキングを覚えた私にとってはちょっぴりさびしいのです。

そこで、今シーズンのラストを飾るイベントを開催しようかと思い立ちました。

今週末尖山ショールームへお越しください!!

ピザ・焼き芋・焼きじゃがなどをご用意してお待ちしています。

「ストーブのある家に住みたい!」とお考えの方も、そんなの考えたこともない方も、この機会にご覧ください。

日 3月6日(土)、7日(日)

時 10:00~15:00

場所 尖山ショールーム

☆必ずご予約ください(当日も可、ただし売り切れ御免)

ご予約はこちらへbreeze@soyokazenoie.com

住所・氏名・連絡先電話番号(携帯可)・参加人数・参加日時を明記してください

当日電話でという方はこちらへ0774-86-4962(私の携帯につながります)

仏壇を置く場所

住宅を設計するときに必ず考えることになる仏壇。

私のところは田舎なので、大きな仏壇を置かれるお宅が今まではほとんどですが、いまどきの仏壇事情は変わってきています。

私自身、子供を小さいときになくしており、実家にある先祖の仏壇とは別に、子供の位牌のはいった仏壇を自宅においているのですが、家族がいつも集まるダイニングテーブルのすぐ横に、小さなものを置いています。写真なども一緒に並べ、ちょっとしたメモリアルコーナーという感じにしています。

法事などで大勢でお参りしてもらうことがある場合を想定すると、和室に仏間を設けることがやはり多いのですが、冠婚葬祭がどんどん簡素化されてきたのに伴い、仏壇のあり方も変わってきているのです。

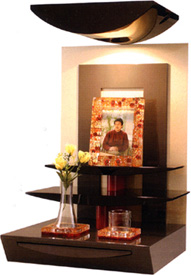

これはユニット仏壇と呼ばれるものです。ユニットバスなんかのイメージとよく似ています。

リビングなどの壁面収納の中にこのユニットをはめ込むのだそうです。

価格は10万円台からあるみたいです。(写真のものは30万以上します)