健康・自然・家づくり「そよかぜの家ダイアリー」

省エネ家電はどうだろう?

昨日は、高性能住宅の省エネ効果をお金に換算するとどうなるかをご紹介しました。

今日は、省エネ家電について検証しましょう。

今政府が検討している景気対策案では、省エネ家電を買うと省エネポイントがもらえるというのがあって、俄然買い替え意欲が高まるところですが、はたして、本当に省エネになるのでしょうか?

今日ご紹介するのは、冷蔵庫とテレビです。

まず、冷蔵庫について、住環境計画研究所の調査によると、71例の検証をしたところ、買い替え前と買換え後では、平均で17%容量が増えたにもかかわらず、46%も消費電力が減ったのだそうです。

一方テレビについて、同研究所によると、17例の中で15件がブラウン管26インチ→液晶31インチ、2件がブラウン管26インチ→プラズマ42インチだったのですが、前者が平均でほぼ増減なしだったのに対し、後者は大幅増だったようです。

つまり、性能が向上し省エネになったものの、大型化によって消費電力は増える傾向にあるようです。

ちなみに、冷蔵庫の買い替えで節約できる電力は496kWh/台・年、プラズマ大型テレビに買い替えて増加する使用電力は513kWh/台・年となっており、両方を買い替えた場合、トータルでは増加してしまいます。

とはいえ、冷蔵庫の買い替えで年間1万円ほどの電気代が削減できるわけで、昨日の家を建て替えることに比べると、投資に対する見返りは大きいといえます。

省エネ住宅って普通の家とどれくらいお得なの?

健康住宅そよかぜの家は、居心地にこだわった住まいですが、省エネ性能も凄いんです。いわゆる次世代省エネルギー基準というやつをクリアしています。

ところで、この次世代省エネ基準ってどのくらいすごいのかがなかなかわかりません。つまり、従来の家に比べてどのくらい空調コストが安いのかを比較してみたいですよね。

そんな記事を見つけましたのでご紹介します。

まず、予備知識として、省エネの基準は現在下記の4つに分類されています。

①次世代省エネルギー(1999年)レベル・・・グラスウール100mm程度、アルミサッシ複層ガラス

②新省エネルギー基準(1992年)レベル・・・グラスウール80mm程度、アルミサッシ単板ガラス

③旧省エネルギー基準(1980年)レベル・・・グラスウール30~40mm程度、アルミサッシ単板ガラス

④等級2に満たないもの・・・断熱材が入っていない、アルミサッシ単板ガラス

一般的な木造住宅の場合、上記の③が多いでしょう。最近になってペアガラスを使うところが増えていますが、断熱材は③程度というところがほとんどです。

そこで、③と①とでどれくらい空調にかかる消費エネルギーが違うのかを比べてみます。

国土交通省の資料によると、東京都内のとある場所で一定条件の生活をした場合の年間の冷暖房費用が、③の場合は92,000円、①の場合は52,000円なのだそうです。その家の条件によって異なりますが、半分近くに抑えられるということになります!!

今もしあなたのお家で年間15万円の冷暖房費を払っているならば、そよかぜの家に建て替えると、年間7万円くらい節約できるということになります。

まあ、光熱費の中で冷暖房費が占める割合はどれくらいなのかは書かれていませんので、あまり役に立つ指標とは言えませんが、それでも結構いい数字が出ているではありませんか。

当社が「知恵の経営」実践モデル企業に

このたび、京都府中小企業「知恵の経営」実践モデル企業に認証されました。

これは、京都府がすすめる産業支援策のひとつで、中小企業が持つ独自の経営ノウハウ・人材などを客観的に評価し認証を与えることで、側面から企業活動を支援しようというものです。

(参考)http://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/1220963445686.html

当社は、健康住宅そよかぜの家に象徴される、お客さま・つくり手である地域の職人さん・地域社会が三方よしとなるものづくりの手法が他社にはまねのできない強みであるとの評価を受け、認証を受けることができました。

一つ一つの技術的なことは、当社だけしかできないというものではないので、報告書の作成には苦労しましたが、体の健康だけでなく心の健康を考えたものづくりのスタンス、それを実現するための知識・情報・技術力・コミュニケーションの手法などをアピールすることで、認証に至りました。

近々、京都府のホームページ等にも紹介されると思います。

認証に恥じないようしっかり頑張らなくては・・・。

山城名産 タケノコ

さきほど掘りたての筍をいただきました。

私の生まれ故郷である山城町は昔から筍の名産地で、この時期にはたくさん筍をいただきます。けれども、今年はあまりできが良くないようで、収穫が少ないみたいです。

まだまだ品薄であるにもかかわらず、写真のような奇麗なものをいただいきました。これはかなり”いいもの”です。

持ってきてくださった方が、その良さを確認するために、根っこの部分を少しちぎって生のまま食べさせてくれました。

すると、なんともいえずあま~いんです。洋ナシのような甘さと食感です。スバラシイ。 これは初体験でした。

さっそく刺身にしてわざび醤油で一杯と行きたいところですが、そうもいかないんで、夜までお預けです。

さてどうやって食べようか・・・

洗管

洗管という仕事があるのをご存知でしょうか?

文字通り、管を洗うのですが、管は下水道などの配管です。下水道の工事をした時、完了して検査を受ける前に、管の掃除をします。これを洗管屋さんにお願いするのです。

これとは別に、住宅の排水管も洗ってくれる業者さんがおられます。今回は、築10年あまりのお宅の排水管・排水ますを洗ってもらいました。

普段排水管や排水ますをご覧になることはないと思いますが、ものすごく汚れていることがあります。このお宅では、台所からです油分が固まって、配管をふさぐほどになっていました。この油分というのは、何も油もんをよく食べるからというのではなく、洗剤に含まれる油なども固まるのだそうです。洗いものをまとめてすると、油分も一気に流してしまうのですが、こまめにする方の方が配管内に油分が残ってしまい、それが固まるのだとか。

洗浄の方法は、流しの排水口から水酸化カリウムの溶液を流し、油を分解した後、高圧洗浄します。

水酸化カリウムは強いアルカリ性で、油などの酸性汚れを分解します。

高圧洗浄した時に流れ出てきた水がご覧の写真です。

とどめに、流しの排水口からパッコンでパコパコすると、一気にゴミが流れ出ました。最後に排水ますをきれいに洗って完成です。2時間ほどの作業で、すっかりきれいになりました。

井手の玉川さくらまつりスタート

今日から井手の玉川でさくらまつりが始まります。

素晴らしいお天気になりました。大勢の人出になりそうです。

咲き具合はまだ5分咲きという感じですが、温かくなりそうなので、一気に満開になるかもしれません。

見どころは今週末でしょう。お早めに。

新年度

世間は今日から新年度がスタートです。今日が入社式という社会人一年生も多いでしょう。

100年に一度という不況下での社会人スタートというのはどんなものなのでしょうね。

私はというと、今から21年前に社会人としてスタートしましたから、ちょうどバブル全盛のころです。入社一年目のサラリーマンでさえ、マンション投資を考えているというような時代でした。土地ころがしやマンションの転売で大金を握った人がそこらじゅうにごろごろしていました。そんな中、新人のアパレル社員として、販売店研修をしていたことを思い出します。

”初心忘るべからず”

気合いを入れ直して、頑張りましょう。

牛乳が値上げ

昨日はクライアントと一緒にあるシンポジウムに参加しました。

受付で、資料と一緒に渡されたのが紙パックの牛乳。「なんで?」と思いましたが、シンポジウムの冒頭で生乳価格の値上げについての説明がありました。何と牛乳のもとになる生乳の価格が、3月から10%も上がっているのだそうです。私にとっては普段気にすることのないものなのですが、説明によると、昨年来の飼料・燃料価格の高騰が酪農家の限界を超えたものであり、金融危機以降の価格下落を差し引いても、この時期に価格を上げたのだとか。

そういえば、チーズなどの乳製品が高騰する中、牛乳は上がっていなかったんですね。

ところで、近畿の牛乳は国産100%なのだそうです。私も毎朝飲みますが、原産地は気にしたことがありませんでした。近畿で絞った生乳を使った牛乳がどれなのかわかりませんよね。

十三まいり

アップするのが遅れましたが、先週末21日(土)に次男の十三参りに行きました。

我が家では、代々嵐山の法輪寺にお参りしていますので、次男もそちらに行きました。

たまたま長男もクラブが休みだったので、家族4人そろって出かけることができました。

まだまだ桜には早いとあって、それほど混雑していませんでしたので、すんなりとお参りを済ませることができました。

長男の時は、ご祈祷をしてもらう本堂の中まで一緒に入ったのですが、今回はファインを連れて行っていたので、長男と二人で外で待つことにしました。

ファインを連れて人通りの多いところに行くと、必ず「ぬいぐるみみたいやな~」といって声をかけてもらいます。ファインもそれがうれしいのか少し得意げな顔をします。私はというと、いろんな方とお話しすることができるので、これまた楽しいもんです。

ところで、ご祈祷をしてもらう時に、自分の好きな漢字一文字をかくのですが、わが息子は「勝」と書いておりました。息子は名前が「勝平」なのでその文字を書いたのか、それとも勝負師なのか?そういえば32年前、私(哲史)も「哲」と書いたような・・・。いずれにしても妙なところが親に似るもんですね。

今週末からは、桜も咲き始め、嵐山は大混雑になるでしょう。十三参りでない方も出かけてみてはいかがですか?

ひょうたん

昨日は大安吉日ということもあって、近所のお稲荷さんの鳥居の加工をしに現場に行きました。

今回の鳥居は、”根石”を用いることになったので、代々使われてきた根石に、今回設置する鳥居の柱を取り付けるための継手を加工しなければならず、現場に柱を持ちこんで作業をしました。

継手は、柱の根継などに用いられる”追掛大栓継”を変形したものですが、相手が石だけに大変でした。

この根石は何年前に作られたかわかりませんが、手道具で苦労して加工した様子がうかがえます。というのは、今なら機械で加工しますから、精度が高く、取付も簡単です。ところが石がいびつなもので、相手になる木をそれに合わせなければならず、結構な手間がが買ってしまいました。しかも、石も柱も大きいので、ひっくり返すのも一苦労でした。というわけで、一日中大工さんの相伴をさせてもらいました。

鳥居の写真は後日アップします。

ところで、材料を積み込みに行った材木屋さんの社員の方から、こんなものをいただきました。

ところで、材料を積み込みに行った材木屋さんの社員の方から、こんなものをいただきました。

大きな瓢箪です。この方のお兄さんが趣味で作っておられたものらしいのですが、ごらんのとおり立派なもので、高さは50cmくらいあります。

大きいので「飾るところがない」と妻は言っておりますが、なかなか愛くるしい絵が描かれていて、なんだか気に入ってしまいました。瓢箪は縁起ものだといいますから、これにあやかりたいと思います。

久々の登場

我が家のトイプードル、ファインが久々の登場です。

生まれて10か月ともなるとずいぶんと大きくなって、活動範囲も広がりました。リビングのソファーの登り降りもやすやすとできるようになり、昨日はソファーからソファーへ飛び移っておりました。

これは今朝写した写真です。毛が伸びてモサモサです。明日トリミングに行きます。

さて、明日は春分の日です。お彼岸のお墓参りにも行かなくては。

お彼岸と言えば、”ぼたもち”。ぼたもちと言えば、おはぎとどう違うのかご存知ですか?

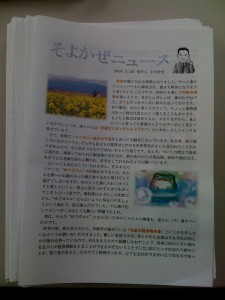

知りたい方は、そよかぜニュースを見てください。

現在発送準備中です。

実は、昨晩のうちにすべて刷りおわるように、印刷をセットしておいたのですが、何とトナー切れで30枚ほど刷っただけで止まっておりました。あらあらと思っていたら、ラッキーなことが。

昨夜のうちに、わが母上がそよかぜニュースをくまなく読み、校正をしてくれました。それも3か所も。

毎日ブログを書いていると、書いたままネットに流れてしまうのが当たり前になり、書いたものを見直すのがとても雑になってしまいます。母は偉大なり。

ちなみに、昨日のうちに印刷した100枚余りは、誤りが見つかったにもかかわらず、もったいないのでそのまま出すことにしました。見つけた人には豪華景品は出ませんが、「これやな!」と笑っといてください。

そよかぜニュースは、当社とかかわりのある方に勝手に送らせていただいています。

私も欲しいという方は、メールにてご請求下さい。

黄砂

昨日からにわかに黄砂情報が報じられています。黄砂が飛来するのは2月~5月と長期にわたりますが、天候によって大きく左右されます。私自身はあまり感じなかったのですが、昨日は関西にもかなり飛んでいたようです。

この黄砂、単なる砂ではありません。大気汚染の激しい中国からさまざまな物質を一緒に運んできます。

たとえば硫酸イオンや硝酸イオン、場合によっては昨年農薬騒ぎで有名になったメタミドホスなどが含まれていることもあるそうです。こうなると、アレルギーがどうこうという以前に、人体に悪いものととらえる必要があります。

予防策としては、外出時にマスクをはめるとか、きつい日にはゴーグルも必要かもしれません。マスクに関して、黄砂は粒子が非常に細かいので、花粉用のマスクでは透過してしまうため、風邪予防用のマスクの方がよいのだそうです。

一説によると、山陰・北陸の日本海沿岸の松並木が枯れているのは、松くい虫の影響もさることながら、黄砂の影響もあるとか。対策を講じておくにこしたことはありません。

そよかぜの家では、計画換気を行っていますので、黄砂が多く飛ぶような日には窓を開けずに過ごすのが一番。

外からの空気は、給気口のフィルターを通して必要な量だけは行ってきますから、黄砂を大量に取り込むことはありません。

けれども、給気口のフィルターは、花粉や黄砂をキャッチするほど細かいものは取り付けていません。というのは、あまり細かいいフィルターを付けると、すぐに目詰まりしてしまい、たびたび交換する必要があるからです。換気量を適正に保つことで、花粉や黄砂の流入はかなり削減できますから、フィルターにそこまでこだわらなくてもいいという判断です。

もっと、確実に黄砂を除去したいとお考えの方には、高性能のフィルターもご用意しています。

少し値段が高いのに加え、交換周期が短いため、あまりお勧めはしませんが、ご希望の方はお問い合わせください。

北海道へ

先週末から地元の集まりの方々と北海道に行きました。北海道に行ったのは、高校2年の修学旅行以来ですから、なんと26年ぶりです。当時私は野球部で、夏の大会の1カ月ほど前だったこともあり、毎日5時に起きてランニングやキャッチボールをしたことを思い出します。おかげで観光の時間は熟睡で、ほとんど覚えていません。今回は2泊3日でしたが、ゆっくりと過ごさせていただきました。

羊が丘のクラーク像は何となく記憶に残っています。たぶんクラーク博士と同じ格好をして写真を撮ったはずです。今回は恥ずかしいのでやめておきました。

旅行先ではいつも車窓から家を眺めています。北海道はさすがに煙突がたくさん立っていましたが、見る限り当社が扱うような最新の薪ストーブのものではなさそうです。どんなもので暖房しているのか気になるところですが、残念ながらそれを確かめることはできませんでした。

それから窓のサッシは樹脂サッシが多いですね。クラーク記念感もシャノンの樹脂サッシが入っていました。ついでに、ここではPSヒーターを使っていました。極寒の地でも十分役立っているようです。

北海道と言えば、やっぱり食事でしょう。ここからはグルメレポートです。

日曜日は一日札幌周辺を観光しましたが、昼に市場に立ち寄りました。ここでは海産物がいっぱい売られていて、皆さんお土産を山盛り買っておられました。ここの食堂で昼食をとりましたが、そこで”鮭児(けいじ)”というものを食べました。1万尾に1尾程度の割合でとれる幻の鮭で、全身がトロのように脂がのっているのだといいます。土産物屋ではなんと1尾98,000円で売られていました。ここの食堂では、5切れで4300円、これを5人テーブルだったので一切れずついただきました。確かにトロのような味わいでした。

そして締めはウニ丼です。これは抜群にうまかった!

夜はサッポロビール園でジンギスカンを食べました。これは皆さんご存じといったところですね。食べ放題ということで、またまた食べ過ぎです。

飲み放題もついていたものでテンションも上がり、そのあとはススキノの街へ社会勉強をしに行きました。

屋根の雨音が・・・

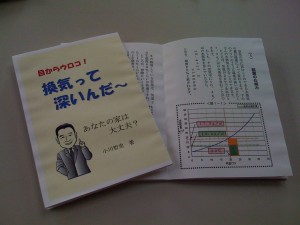

結露の話、換気の話

健康住宅という言葉もずいぶん一般的になりましたが、言葉だけでだまされてはいけません。

健康住宅普及協会や健康住宅協会というのができて、「健康住宅の”条件”」というのを定めているようですが、考え方はさまざまです。メーカーや工務店ごとにそれぞれこだわりを持っています。

そんな中当社のこだわりは、計画換気と結露防止です。これこそが、健康で快適な暮らしのポイントですよ!!

ホームページの住まいの進化にも書いていますが、より詳しく説明した小冊子を作っています。

ホームページ上でわかりにくい点も詳しく解説していますので、ぜひ読んでください。

たまたま今回WEBから送ってくださいというメールが来ましたので、ここであらためてPRさせていただきます。

そのうちきちんと本に書きたいとも思っているのですが、今のところめちゃめちゃ手作りです。

ものは壊れるというものの・・・

形あるものは必ず壊れる・・・とはいえ、たてつづけに壊れると困ったものです。

今日はお客様の家で、洗濯機を入れ替えるために建具を外しに伺いました。

10年ほど前に建てたお家ですが、洗面所の入り口寸法が狭かったので、片引き戸を付けると洗濯機や浴槽の出し入れができなくなってしまいます。そこで、お風呂の窓を大きめにして、将来の入替に対応しようということにしたのです。

そういえば、最近はドラム式の大型のものがあります。10年前は、洗濯機は60cm以上のものはないというのが常識でしたが、今では65cmを超えるものもあるようです。奥行きも70cm以上あり、洗面台と並べても大きく飛び出してしまいます。

家電製品を買い替える時も、場合によっては設計士に相談する必要がありそうですね。

ところで、実は我が家でも、いろいろと故障続きです。

この間からビデオカメラが動かなくなってしまったのですが、修理に2万円以上かかるというので、思い切ってあたらしいものに買い替えました。

今まで使っていたビデオは、テープに録画していたので、いちいちそれをDVDにコピーして保存していました。今回購入したものは、本体のメモリーで保存するのでテープが要らず、何と言っても格段に小さいです。しかも、今までと同じ画質なら、10時間くらい録画できます。技術の進歩は目覚ましいですね。

ただ、今度は写したデータをパソコンなどにバックアップをとらないといけません。高画質で撮るとDVDでは容量的に不足なので、外付けのハードディスクが一番安くて安心かなと考えています。そうなると不安なのは、パソコンのスペックです。何GBというような画像データを処理できるかな??