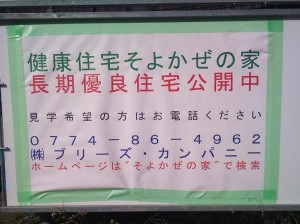

健康・自然・家づくり「そよかぜの家ダイアリー」

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。

年末は例年にも増してあわただしかったので、31日の夜まで事務所の片づけをしていた私ですが、お正月三ヶ日はパソコンも開かず、電話もかからず、ゆっくりと過ごすことができました。おかげで体重もMAXになりました。

この歳(45歳です)になると、同窓会でも病気の話がよく出てきます。年末久しぶりに会った同級生とお酒を飲みながら、「ぼちぼち身体のケアをせなアカン」という話になり、私も今年こそ肉体改造をする決意をしたのでした。が、「正月はいいや」ということで、史上最大の身体になりました。

今日から気分一新頑張ります。

仕事の方は、おかげさまで年始から着工する現場が数軒あり、例年より少し早めのスタートとなりました。

現場の着工は6日からですが、正月にやっておこうと思っていたことが山盛りなので、ちょっとだけでもしておこうと思います。

今年の目標は恥ずかしので秘密にしておきますが、日々の仕事に追われながらも、コツコツとやっていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

杉の野地板

屋根の野地板に杉の五分板を使いました。

五分板とは、厚みが五分すなわち15mmの板で、畳下地などによく使います。

かつては、野地板には小幅板といって、製材ででてくる”コワ”を使うのが一般的でした。

丸い原木を四角に製材すると、皮の丸みのついた部分が残ってきます。これをコワといい、丸みが混じった小幅板などに使っていたのです。今でも当社では、外壁のラス下地などに小幅板をつかいますが、丸みのついたものはあまり混じってこなくなりました。

最近では構造用合板を野地板に使うのが一般的で、当社でもそうすることが多くなっているのですが、今回は特にお客さまからの要望で、杉板を使いました。

余談ですが、屋根面の水平剛性を構造計算時に算定しますが、構造用合板を張った屋根は剛性が認められますが、杉板だと認められません。床のフローリングも同じです。つまり、合板をはった方が強いということになってしまうのです。これってどうなの??

水漏れ

知り合いの紹介でこんな相談を受けました。

「基礎にひび割れが入っていて気になる。ひび割れから水がしみ出てくる」とのこと。

3年ほど前に分譲を購入されたのですが、当時販売していた会社はすでになくなっていて、どこに相談してよいかわからず、私の知り合いにどこか知らないかということになったようです。

さっそく現場を見に行ってみると、

こんな状態。

これはベタ基礎のうち継部分から水がしみ出たものであることは一目瞭然です。おそらく床下一面に水がたまっているはずです。

ではどうして床下に水がたまったのかということになります。

まず考えられるのは給水・給湯からの漏水。この場合、わずかずつでも常時水道メーターが動いているはず・・・

メータをみると全く動いている様子がない。

では排水か?2階の水回りの位置をチェック。同時に一階の天井に濡れはないかチェック。いずれも大丈夫。そもそも排水だと臭いもあるはずだが、臭いはない。

これは床下にもぐってみるしかないな、ということになりましたが、点検口などがないので、で直すことに。

日をあらためて、点検口を設置するために大工さんを、床下の配管をチェックするために水道屋さんを連れて、お伺いしました。

怪しいとにらんだトイレの横に押入れがあったので、そこの床に点検口をつくりました。

すると、ご覧の通り、プール状態。5cmくらい水がたまっていました。

水道工はさすがに目ざとく漏水個所をトイレの給水管に違いないと予測しました。わずかな水漏れの音を聞き分けたそうです。

原因は推測できたものの、水を抜かないとどうしようもないということで、

影響の少なそうなところを選んで、基礎に穴をあけ、水を排出することにしました。

写真のように、トクトクと水は流れてきますが、床下一面にたまった水の量は半端ではありません。水位は一向に下がりません。

仕方なく、強硬突破!

勇敢な水道工は、カッパに身を包み、探検隊のように水にぬれながら、床下の奥にもぐっていってくれました。

これはトイレ床下の土台。びっしょり濡れてしまっています。

この土台の真上に部分で、給水の立上り管から水が漏れていたようです。

床下で、立上り管を切断し、あらためて床給水の配管をして完了。

基礎に開けた穴は、水がすっかり抜けてからふさぎに行きました。

ところで、今回は水が漏れていたにもかかわらず、水道メーターは全く動いていませんでした。水道料金も特に高くはありませんでした。

水漏れの量が、ごくわずかであったために、水漏れに気付かなかったということになります。

それでも、数年をかけて床下一面にたまった水は、おそらく2tくらいでしょう。洩れでた分を合わせると、もっとたくさんの水道代を余分に払っていたことになります。

それでも建物に影響が及ぶ前に見つかってよかったですね。

築120余年の古民家改修

明治20年の建物だそうですから123年になるのでしょうか。そんなお宅の改修を承りました。

内容は床暖房をつけるだけなのですが、床材にこだわってみました。

廻りの木材の古色と合わせるため、無垢材でよいものはないかといろいろ探した結果、ブラウンアッシュのフローリングを採用しました。床暖房用に高温乾燥を施した材料で、ちょっと扱いにくかったのですが、仕上がりは上々です。

古材ともマッチして違和感はありません。

実は、床を直すにあたって、溝が擦り減っていた敷居を取替ました。

壁もついでに塗ろうかということになったので、それなら垂れさがってしまっている鴨居も直しましょうということになりました。

というわけで、やっぱり工事は増えていくのですが、とりかえた鴨居や敷居も古色に合わせて塗装しましたので、ご覧のような仕上がりです。

ガス温水床暖房を仕込んであるので、快適であること間違いなし。

LIXIL

LIXILって聞いたことありますか?

横浜ベースターズを買うといって話題になった住生活グループという会社です。

トステムとイナックスを傘下に持つ持ち株会社なのかな?(よーわかりません)

トステムとイナックスが一緒になったのはずいぶん前の話ですが、これまで、トステムブランドとイナックスブランドのキッチン・お風呂・洗面がありました。それが、お風呂はイナックスブランドだけになるという話を聞いたのもつかの間、今度はサンウェーブも同じ傘下に入り、イナックスブランドのキッチンはなくなるのだとか・・・

ま、そのへん詳しくはよくわかりませんが、LIXILとして、トステム・イナックス・サンウェーブの共同ショールームを運営して、経営を合理化していくことになったみたいです。

京都にも先日LIXILのショールームがオープンしました。

今日お客さまと一緒に初めて行ってきました。

1階はエントランスロビーとなっていましたが、いきなり薄幕ディスプレイに驚かされました。

建材やタイルの展示もあったようですが、あくまでロビーという感じ。

2階はトイレ・洗面・お風呂。それほど展示点数は多くありませんが、今日は平日ですいていたのでゆっくり見られました。

3階はキッチン。イナックスの展示はわずかでした。サンウェーブがほとんど。今日はイナックスさんの案内だったので、隅っこの方で説明していただきました。そのせいかちょっと窮屈に感じました。

お昼にイナックスのアドバイザーの方に教えていただいた「尾張屋」という蕎麦屋さんに行きました。

なかなか良いお店でした。味もよしです。

リフォームの三種の神器

エコポイントの導入のおかげか、いまや断熱リフォームもメジャーになりました。

リフォームの三種の神器という記事を見つけました。

それによると、

1)健康素材

2)断熱サッシ

3)床暖房

だそうです。・・・納得。

そよかぜニュース発刊

12月1日、当社は独立後3周年を迎えることができました。

3年間を振り返ると、ほんとにいろんなことがあって、あっという間でした。

そんな節目に当たって、そよかぜニュースを発行しました。

OBの皆様へはカレンダーと一緒に発送しています。

PDF版もございますが、うまくこちらにはりつけられなかったので、ご希望の方にはメールで送ります。

内容は、「込栓(コミセン)」に込められた思い、「はまっているもの」などです。薪ストーブクッキングのご紹介もあります。

ぜひご一読ください。

2011年カレンダー完成

ブログのお休みがずいぶん続いてしまいました。

実はこの間に、2011年のカレンダーの原稿を書いたり、写真を編集したり、そよかぜニュースの原稿を書いたり・・・など、オフラインの作業に没頭していました。

というわけで、ネタはいっぱいたまっているのですが、いっぺんに書くと長くなるので、取り急ぎカレンダーをご披露します。

今回も卓上タイプです。

コラムは家づくりのプロセス解説です。

一生のうちに何度も家づくりを経験する人は少ないでしょう。初めて取り組む一大事業を上手に進めるための情報を各月にご紹介しています。

当社のOBのお客様や資料請求いただいた方には、そよかぜニュースと一緒に発送しております。

届くまでしばらくお待ちください。

「私も欲しい!」という方は、メールください。

薪ストーブがうまく燃えない??

今朝はずいぶんと冷え込みました。いよいよ本格的にストーブを焚く季節になってきました。

今年薪ストーブを導入したお客さまにとって、はじめての冬を迎えることになります。慣れないうちはうまく燃えないことも良くあります。特に、薪の乾燥具合によっては燃えにくい場合があります。

市販されている”乾燥薪”といっても、カラカラに乾燥しているわけではありませんし、置いている間に空気中の水分を吸収していることもあります。一般に、屋外に木材を放置しておくと、含水率18%前後で安定するといわれていますから、それくらいの水分は含んでいることになります。ストーブで燃料として使うには、もう少し乾燥してくれないとよろしくありません。

本格的な冬に入ると、空気中の水蒸気量もぐんと減りますから、木材も乾燥します。さらに、温度の高い室内にいれて置いておくと、どんどん乾燥が進んで、薪がよい状態になってくれます。

この時期、外に置いてある薪を持って入ってそのままくべると、少し燃えにくいというのはこういうことなのです。

対策としては、直径3~5cm程度に小割りした薪を準備し、焚きつけの時に少し多めに入れます。そして、若干高めの温度設定で使うとよいでしょう。それほど寒くないので温度も低くしたいのですが、低くすると乾燥の程度が悪い薪はますます燃えにくくなってくすぶってしまうこともあります。

温度を上げるには、燃えやすい状態の薪を多めにくべることと、空気量を多くすることです。十分に温度が上がるまでは、空気量も多めにしておくとよいでしょう。

薪の樹種や太ささらにその乾燥具合によって、温度の上がり具合が変わってきます。この辺は使いながら覚えていくしかありません。それがまたストーブユーザーの楽しみでもあります。

同じストーブでも、煙突の工事の仕方、煙突の高さなどによって、ベストの使用方法は異なるので、ユーザー自身が試行錯誤して使うしかありません。

といろいろ書くと、ずいぶん難しいように思わるかもしれませんが、そもそも薪ストーブは、薪を燃やすためにつくられた精密機械のようなものですから、バーベキューの時のように火おこしに苦労するようなことはありません。女性でも簡単に使うことができるものですのでご安心ください。

なによりも実際に使ってみるのが一番です。

私がいつもお世話になっている、京阪エンジニアリングさんでは、いくつかの種類のストーブを実際に燃やして、その違いを見ることができます。また、当社の尖山ショールームでは、ヨツールF500を実際に使いながら、家に置いたときの使い方、設置の場所や設計の話なども含め、私が直接ご説明させていただきます。

薪ストーブを体験してみたいという方はお気軽にお問い合わせください。

大改造の完成

きのうは、生駒でこの夏に工事をさせていただいたお宅へ、ストーブの火入れをしに行きました。

こちらのお宅は、築30年の中古住宅を購入され、まさにテレビの「劇的大改造・・・」ばりの大改造を行いました。

もともとキッチリと設計監理して建てられたお宅だったようで、図面も残っていましたから、耐震診断を行ったうえで大改造に耐えられるとの判断をして設計させていただきました。

重要な耐力壁をはずすことなく、間取りを大胆に変更し、さらに必要な補強を加えました。

お客様は、そよかぜの家が得意とする開放的な間取りをお望みでしたが、中古物件のため断熱性能に不安があり、設計段階でいろいろと悩んだあげく、断熱内窓を全室に取り付けることにしました。生駒は寒いところなので、冬がどうしても心配だったのですが、薪ストーブを導入することにしていたので、思い切りやることにしました。

薪ストーブの暖房能力はほんとうに強力なので、一台で家全体を十分に暖めてくれます。さらに、タイル張りのキッチンに床暖房を備えたので、タイマーを使えば朝起きた時から寒くありません。まさに至れるつくせりという感じです。

と語り始めるときりがないのですが、火入れ式の写真をアップします。

今回は、いつもお世話になっている京阪エンジニアリングさんの富永さんのご説明を受けながらの火入れです。

ご主人が薪ストーブに命を吹き込みます。

1ヶ月前にお兄ちゃんとなったご長男も興味津津。

よく見ると、いつも元気なモモちゃんは半袖です。

命を与えられた薪ストーブの脇に、この日宮参りを終えたばかりの赤ちゃんが。この子とストーブは同い年ということになります。

ストーブは大切に使えば20~30年以上も使うことができます。この家と共に、ご家族の思い出を刻んでいくことになります。

工事は8月に終わっていましたが、ストーブの火入れがすんで、ようやく完成を迎えました。

片流れ屋根の棟換気

片流れ屋根ということは、棟はないのですが、片流れ用の棟換気というものがあります。

軒先換気というべきところなのでしょうが、軒裏の換気口と区別するためにこのような言い方をしているのでしょうか。

棟換気というやり方はそれほど昔からあるわけではなく、最近になってその弊害(?)もわかってきました。

屋根裏の温かい空気を、一番高い棟の部分で抜くことになるので、非常に換気効率がよく、かなりの勢いで熱気が放出されます。反面、出ていく分の空気をどこかから吸い込まないといけないのですが、工法によっては、軒裏の換気口から入ることになります。そうすると、この軒裏換気口から、かなりの勢いで空気を吸い込むことになります。

たとえば真夏の夕方、屋根裏の空気は日中に暖められているので、棟換気が暖かい空気をドンドン放出していますので、軒裏換気口はかなりの勢いで空気を引き込んでいます。こんなときに激しい夕立があったらどうでしょう。強い風で軒裏にまで雨が巻き上げられますが、その巻き上げられた雨を、軒裏換気口から吸い込んでしまうことがあるのです。

こうして軒裏から雨が漏れるという事態が起こってしまいます。

棟換気がない場合でも、あり得ますが、より起こりやすくなるといえます。

そよかぜの家の場合、外張り断熱で外壁通気工法をとっているので、土台の水切りの隙間から棟まで空気層が続いてます。軒裏換気口がなくても、棟換気は機能を発揮してくれるので、あえて危険を冒さず、軒裏換気口をつけないこともあります。

今回は、片流れなので、吸い込む力がより強くなると考えられるので、軒裏換気口はつけませんでした。

高い方の軒裏で、排出口として軒裏につけることも考えたのですが、万が一の雨漏りの危険を考え、”片流れ用棟換気”というものを採用しました。

ご覧のような断面で、小口はカバーでふさぎます。

これで出来上がり。

実験

尖山ショールーム(=私の自宅)ではいろいろなテストを行っています。

そもそも、そよかぜの家の高気密高断熱や自然素材の住み心地を自ら体験するために建てたようなもんですから、いろんなところで、新しい素材を試しています。

ICASシステムや塗り壁材のテストなど、寝室の壁はその歴史が刻みこまれているのです。

今回の実験は、それに比べると簡単です。

ご覧の写真、これまたちょっと見にくいですが、ダイニングのペンダントです。

3つのランプが微妙に違うのがお分かりでしょうか?

実は、今話題のLED電球を使ってみました。以前にもご紹介しましたが、小型のクリプトン電球サイズのものは、まだまだ高額でしかも光量が足りないものがおおかったのですが、最近ではずいぶん値段も下がってきた上、光量もそこそこ上がってきたので、ためしに使ってみました。

3つのうち、真中の一つだけが、従来のクリプトン電球です。

LEDはグローブの上の方が暗くなっています。一応電球色のLEDなのですが、蛍光灯ほどではありませんが、若干青白い感じがします。

つけた瞬間は、ずいぶん違和感がありましたが、数日経つと慣れてしまいました。

今のところの感想は、

①演色性は電球の方がずいぶんよいが、一般住宅に使用するレベルであれば、慣れたら一緒という感じ。

写真のようなダイニングは、食材の見栄えが少し変わる気はするが、熱を発しないという魅力も大きい。

②電球の値段と電気代を比べると、まだまだ得だというほどではないが、吹抜けの照明など、電球の交換が大変なところへは、LEDはお勧めだと思います。

ちなみに、シリカ電球サイズのものは、小型のものよりも、光量・演色性とも優れているように思います。価格も安いので、一気に普及するのではないでしょうか。

プチリフォーム

ご近所でプチリフォームをさせていただきました。

ちょうど広角カメラを買ったので、ためしに撮ってみましたが、撮り慣れていないせいもあって、帰ってから見てみると、こんなに歪んでました。色合いも良くありませんね。子供たちがWiiをやっている最中だったので、止めるのもかわいそうだからそのままとったらこうなりました。まあご辛抱ください。

地デジ対応のテレビに買い替えされるおり、既存の造り付テレビボードでは入らなくなるということで相談があり、工事をさせていただきました。

ご覧のようなローボードをつくりつけたのですが、天板にはナラの横はぎ板を、その他は集成材を使いました。

シックな色目で艶消しの塗装をお好みでしたので、リボスのオイルフィニッシュとしました。

壁はちょっとおしゃれなモザイクタイルを張りました。上部にウォールウォッシャーを配しているので、照明をあてると陰翳が出てきれいです。

テレビ本体は壁掛けにし、壁の中を配線が通って、ローボードの後ろに出ます。ローボードには、もともとあったステレオを納め、テレビの音をステレオのスピーカーで鳴らせるようにつなぎました。

新しいローボードに合わせて、アジアンテイストのカゴを買ってきてくださったので、いい感じに納まっています。

薪ストーブの火入れ式

今年ストーブを設置したお宅では、待ち遠しい冬なのですが、シーズンインに先立って、ストーブの火入れ式を行います。

昨日は、左京区のお宅に伺いました。

平日ということもあり、夜8時ごろからになってしまったのですが、子供たちも起きて待っていてくれました。

京阪エンジニアリングの川上社長も子供たちの鋭い質問攻めに、ややタジタジでした。

無事に火がついて、炎の美しさに見とれる、ご主人と川上社長、それにご長男。

どういうわけか、火に興味を持つのは男の子です。

グッと照明を落としてみました。

動画も撮ってみました。

はじめての動画アップです。映るかな??

※オンラインで動画が見れないときは、右クリックして”対象をファイルに保存”してからご覧ください。